“老师,想吃冰淇淋了”

这本是一句无心的玩笑话

却没想到被老师记在了心上

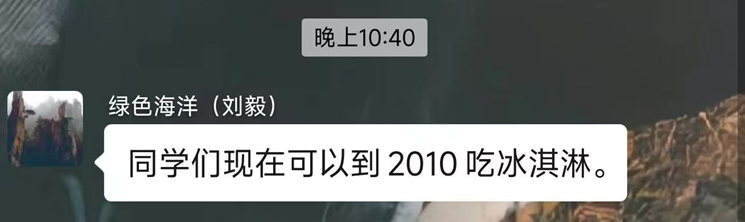

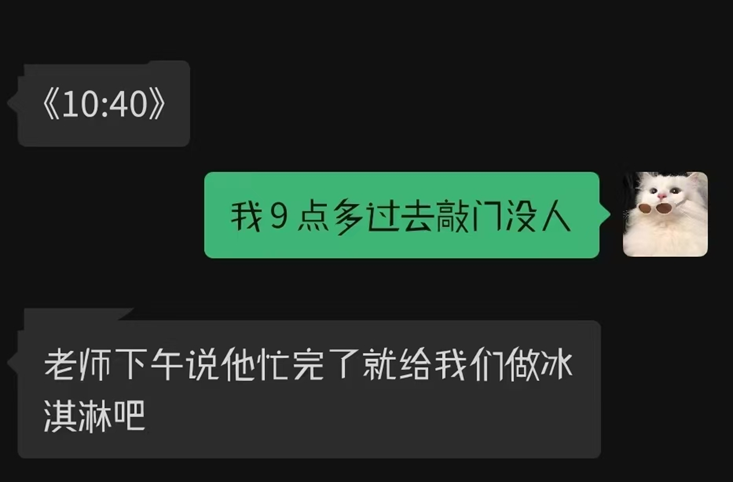

深夜快11点,老师在群里发消息

“冰淇淋已经做好,快来尝尝!”

在中国农业大学食品科学与营养工程学院

有位“不按套路出牌”的老师

把课堂变成了大型“翻车现场”

“纵容”学生用冰淇淋机搞科研

在烤炉边“教杀鸡”

甚至偷偷篡改实验数据“挖坑”

让上千名学生“哭着崩溃,笑着成长”

而秘诀竟是四个字——不教而教

这位刘毅教授,一起来认识认识

从冰淇淋到香肠:兴趣是学习的第一动力

夜晚,当学生们正为实验课发愁时,老师在群里发消息:“实验室的冰淇淋已经做好了,大家快来尝尝吧!”面对如此“宠”学生的老师,是种什么样的感受?“刘毅老师时常让我们惊喜连连,更开启了大家难忘的学习之旅。”

“学生提到想吃冰淇淋,我陪他们做到深夜;想尝试香肠工艺,我就带他们从头摸索。”刘毅的课堂总以兴趣为起点。

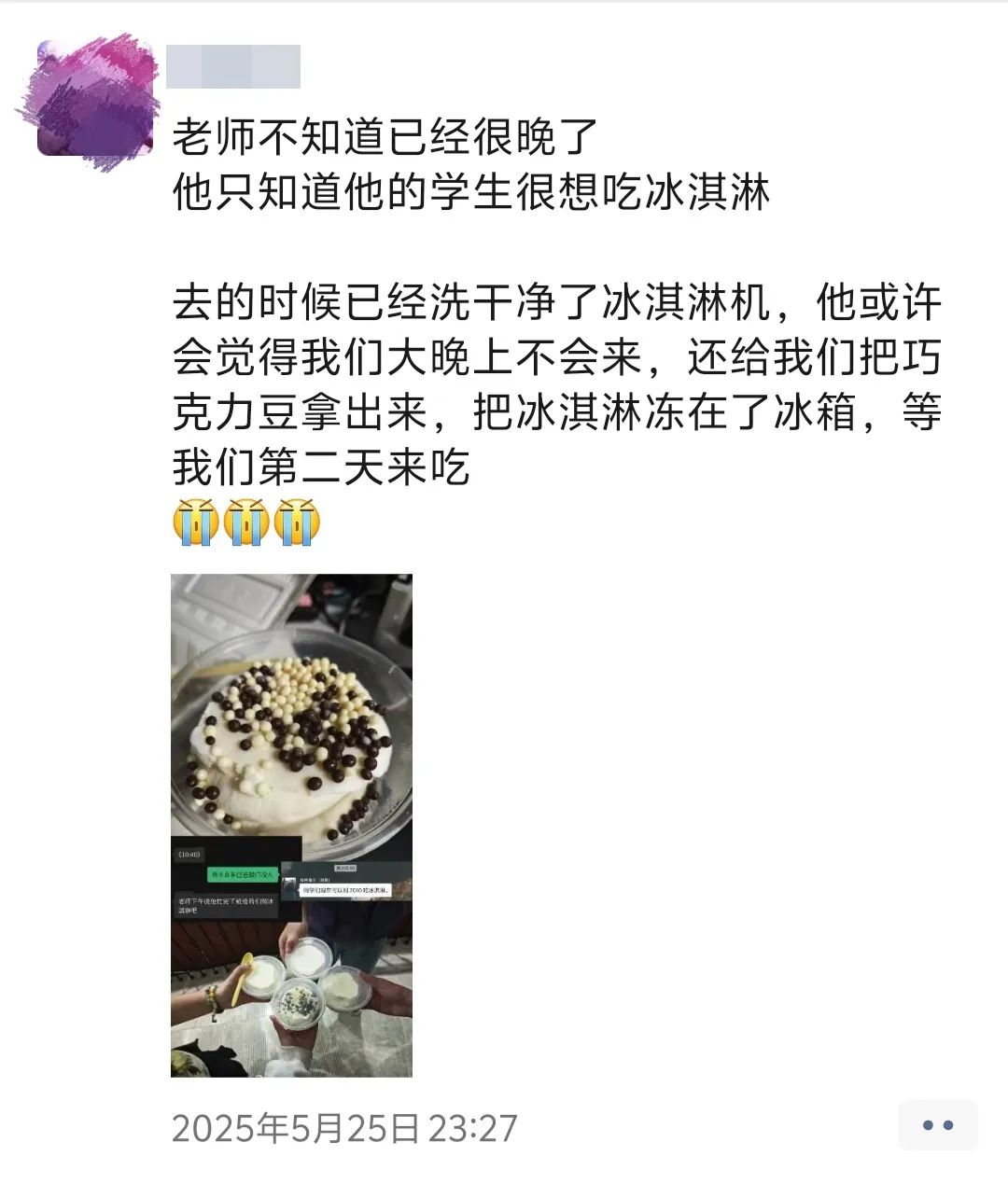

同学们在课堂中制作的冰淇淋和茶叶蛋

一次学生偶然提议制作冰淇淋,意外开启了他们对配方差异的深度探究:为何不同班级做出的口味截然不同?如何通过工艺调整优化口感?刘毅抓住这份天然的好奇心,鼓励学生抛开固定流程,“摸着石头过河”。即使实验失败率高达89%,他依然坚持:“失败本身就是思考的契机。”

刘毅的实验室常年开放,唯一的要求是“发自内心的探索欲”。学生从冰淇淋拓展到香肠、烤鸡等实践,甚至将课堂难题延续到研究生论文,让兴趣真正成为创新的火种。

同学们在课堂中制作的香肠和烤鸡

扔掉实验指导书:自主探索才是硬道理

“按实验指导书一步步操作,学生的探索能力只会变成流水线。”刘毅彻底革新传统教学模式,砍掉“保姆式”教程。他效仿研究生培养机制,仅抛出题目便让学生自行查阅文献、设计实验方案,仅通过预习报告了解思考轨迹,再针对性点拨盲点。

刘毅的课堂更像微型工厂:学生扮演厂长、品控员、操作员,协作完成生产任务。若某环节出错(如偷吃原料),直接扣除团队积分;若成品不合格,全组反思工艺漏洞。“只有亲自踩坑,才能理解知识如何落地。”他通过角色代入和链条式责任,让学生在团队协作中体会真实产业逻辑。

“我常在实验中动手脚——调设备参数、改配方比例,甚至后台篡改数据,就为看他们怎么解决问题。”刘毅的“挖坑教学法”堪称一绝。学生面对突发故障时,需像侦探般排查工艺、计算参数、反复验证。有人愁眉苦脸,有人熬夜攻坚,而他的原则是:“投降不丢人,但坚持到底一定收获更大。”这套“带着仇恨”的学习法让学生印象深刻——有人为修复数据误差重学高数,有人为分析失败原因翻烂专业书……毕业多年的学生反馈:“那些被老师‘坑’到崩溃的夜晚,反而成了职场解决问题的底气。”

在刘毅看来,食品专业的价值最终要落到“老百姓的饭碗里”,脱离实际的研究毫无意义。因此,学生最该具备的核心能力,是脚踏实地的实践精神——了解生产流程、熟悉行业需求,“连车间都没见过,怎么能做出让大众放心的食品?”同时,职业道德也至关重要。“老师像医生一样,得有职业操守;学生将来走进社会,也得有责任感。”刘毅希望学生明白,学习不是为了“躲进实验室”,而是要让知识服务于生活,守护好大众的“衣食住行”。

教育者的初心:培养会思考的“人”

“教书容易,育人难。”刘毅三十年教学生涯始终坚守三个信条:一是用“吃”串联知识,让理论接地气、有温度;二是实验室必须容错,“犯错越多,成长越快”;三是倒逼学生跨班交流,“社会不需要孤军奋战的独狼”。

刘毅曾“强制”班级互享失败案例:A班的鸡肉灭菌疏漏成为B班的预警教材,C组的设备故障启发D组优化参数。这种“踩在前人坑里前进”的模式,既传递知识,更培养合作精神。“大学培养的不是学霸,是能发现问题、主动求解的人。”

此外,刘毅还开启了课堂里的“吐槽文化”,在反馈中不断完善教学。“别夸我,夸多了容易飘,有啥不满尽管吐槽!”这位深受学生喜爱的老师,每年都会在期末考试的最后一道题里“埋彩蛋”——“吐槽送五分”。多年来,他始终鼓励学生直言课程不足,从教学内容到授课方式,哪怕是犀利的意见,都会认真收集、逐一改进。

不仅如此,他们的教学团队时也坚持这一理念,年轻教师们同样在每年的出题环节设置“吐槽通道”。“学生的反馈是最好的镜子,能帮我们看到自己没注意到的盲区。”正是这种开放的态度,让课堂始终保持活力,也让师生之间形成了坦诚交流的良性循环。

在指导学生竞赛时,刘毅全力支持学生的创新想法。曾有学生对“互联网+”创新创业大赛感兴趣,他便主动提供资源、全程辅导,最终助力团队拿下二等奖。“学生有热情,我们就搭台子,这才是教学该有的样子。”

教学生涯里的温暖:那些被改变的人生

从教多年,最让刘毅难忘的,是那些被“拉一把”后绽放光芒的学生。刘毅曾遇到一名因家贫差点辍学的女生——母亲为供她上学心力交瘁。“我不能让她就这么回去当农民。”刘毅主动担保学费,安排她做家教补贴生活,得以顺利读到大四。如今,这个女生已经在自己热爱的领域发光发热。

还有一名男生,同样家境贫寒,刘毅鼓励学生努力学习,默默资助。学生毕业后先工作再考研,硕士期间就发表了高水平论文,如今成为高校老师。

“你看,一点小小的帮助,可能就改变一个人的人生轨迹。”刘毅笑着说,“这就是教师这个职业的伟大之处——我们做的一点事,能让学生对社会有更大的贡献。”

给同学们的心里话:珍惜当下,扎根土地

“珍惜在学校的每一天,少做无用功。”刘毅感慨,农大曾培养出无数扎根基层的人才,现在的学生总想着跑国外,但咱们在国内最好的农业院校里,学的知识就该用在国家建设上。

“人来一世不易,要留点闪光点。就像袁隆平院士的杂交水稻,能被后人念叨,才是真正的价值。”刘毅希望同学们能沉下心,在课堂上吸收知识,在实践中磨练能力,把学到的东西变成“老百姓饭碗里的实在东西”,让农大的精神一直闪光。

是深夜的陪伴鼓励

是“吐槽”里的教育智慧

是人生相遇的温暖瞬间

刘毅始终保持着

对教育的热忱与对学生的期许

把一颗饱满的种子交到学生手里

盼着它能破土生长,陪着它经风历雨

希望我们每个人都拥有

开花结果的美好未来

文字 | 严平 李心怡

图片 | 受访者提供 吴雅思 贾林金 刘贝恩 徐梓睿

编辑 | 徐梓怡

审校 | 姜承希 杨雨睿 张舒然 宋成雨 田澍澍 李浩源

责编 | 范晨辉 姜萍萍

设为星标

不错过中国农大的每一条动态!

暑期去中国农大这些博物馆看看!

暑期去中国农大这些博物馆看看!

90天!纪念邮票即将发行!

他们的“一路生花”是真的花!

重要提示!暑期必看!

重要提示!暑期必看!

中国农业大学(ID:iCAU1905)出品

【转载请注明来源:中国农业大学微信公众号】

点赞点在看!

点赞点在看!

配资门户网址,股票在线开户正规平台,东莞配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。